博物馆是一座城市的文化地标。东城区是全国文化中心核心承载区,也是名副其实的“博物馆之城”。近年来,东城区围绕构建“一轴、两区、五带、五城”的文化发展格局,充分挖掘区域内博物馆资源,致力于转化文化遗产资源优势,不断展现更丰富、多元、精彩的城市文化魅力。依托区内丰厚的文博资源,“东城融媒”特别策划推出文博科普栏目《2024文博周历——此“物”怎讲》,每周带你认识一件文物。

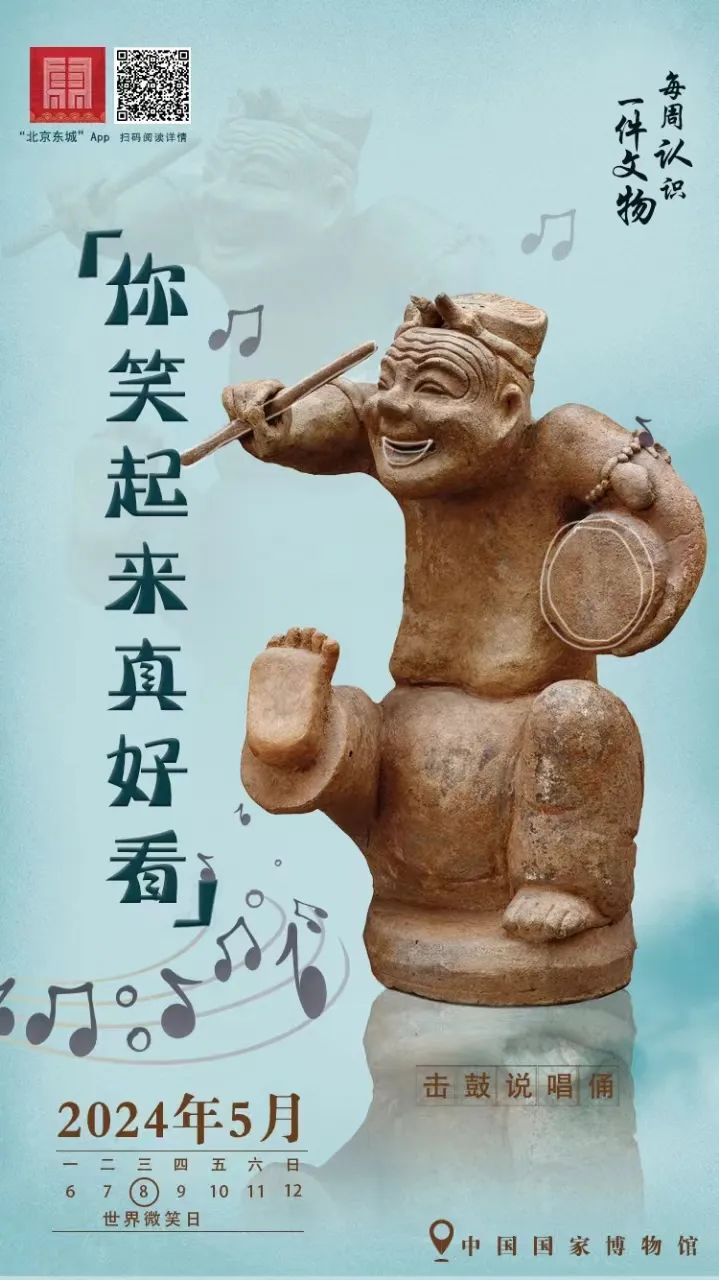

击鼓说唱俑

1948年起,世界精神卫生组织将每年的5月8日订立为“世界微笑日”,号召每个人都放缓脚步,静观周围美好的事物,凝神谛听大自然的天籁,让绷紧的脸庞舒缓,皱紧的眉宇打开,让微笑在脸上绽放,融解人们彼此之间的冰霜和风寒。希望通过微笑促进人类身心健康,同时在人与人之间传递愉悦与友善,增进社会和谐。从1948年这个节日订立起,每年的5月8日就变得温馨起来。在对别人的微笑中,你也会看到世界对自己微笑起来。

本周为您推荐的文物是“击鼓说唱俑”,现藏于中国国家博物馆。这件陶俑于1957年四川成都天回山出土,高56厘米,是东汉时期的俳优形象。

东汉时期,雕塑艺术风格较西汉有较大变化,在追求总体造型古拙雄浑的同时,十分注意细部生动传神的刻画。这件东汉击鼓说唱俑头上戴帻,额前有花饰,袒胸露腹,两肩高耸,着裤赤足,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口嘻笑,神态诙谐,动作夸张,不仅传神地再现了正在说唱的俳优形象,更成为东汉雕塑艺术的代表。

俳优在春秋战国时期已出现。他们侍奉君主,以逗笑的方式为君主排遣无聊。在宫廷宴会上,俳优往往是灵魂人物,以幽默的话语、滑稽的表演博得宾客的欢笑,助兴起哄是他们的拿手好戏。当然,有些俳优也利用他们的特殊身份,依靠口舌之利,正话反说、反话正说,在取悦君主的同时,也对君主一些错误的想法进行讽谏。

汉代俳优大致以调谑、滑稽、讽刺的表演为主,并以此来博得主人和观赏者的笑颜。他们往往随侍主人左右,作即兴表演,随时供主人取乐。表演时,他们一般边击鼓边歌唱。当时的皇室贵族、豪富大吏蓄养俳优之风甚盛。汉武帝“俳优侏儒之笑,不乏于前”。丞相田蚡“爱倡优巧匠之属”。桓宽《盐铁论·散不足》云:“富者祈名岳、望山川。椎牛击鼓,戏倡儛像。”这些均可为证。汉代画像石乐舞百戏图中经常可以看见一些身材粗短、上身赤裸和动作滑稽的表演者,汉墓中也不乏此类形象的陶俑出土,均显示了俳优表演在当时的盛行。

扫一扫在手机上打开页面