南北两端两座北京中轴线世界文化遗产标志碑同时揭幕亮相、《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025年-2027年)》发布、《世界文化遗产——北京中轴线》特种邮票启动发行、“北京中轴线保护志愿者招募行动”再启程……7月27日,“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》一周年之际,“北京中轴线申遗成功一周年主会场活动”在钟鼓楼广场举行。一系列好消息、新成果从主会场活动上传出,不断激活着这一条承载着中华文明基因的“城市脊梁”焕发出全新活力。

原创童声合唱《北京中轴线》在钟鼓楼下响起,拉开主会场活动序幕。宁夏西夏陵等世界遗产地代表、中轴线各遗产点代表、国内外专家学者、大中小学学生、中轴线遗产保护监督员等欢聚一堂。

活动现场,位于北京中轴线北端钟鼓楼、南端永定门的两座北京中轴线世界文化遗产标志碑同时揭幕亮相。记者了解到,接下来,北京中轴线的15处构成要素将陆续完成“中轴线专属”的世界文化遗产标志牌安装,不断加强“古都脊梁”的整体性、系统性保护。

活动现场启动了“2025年北京中轴线遗产保护公众参与活动”,将面向全社会招募1000名志愿者,加入北京中轴线遗产保护队伍,参与遗产监测巡查、绘制文化地图、制作遗产影像,让北京中轴线世界遗产得到更多人的关注和爱护,推动形成政府主导、专业支撑、全民参与的遗产保护新机制。

《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025年-2027年)》正式发布,从“加强北京中轴线整体性、系统性保护”“提升北京中轴线保护管理能力”“加强北京中轴线传承利用”“促进北京中轴线文化传播与交流合作”“保障措施”五个方面,明确45项重点任务。

《北京中轴线:中国理想都城秩序的杰作》丛书首次发布。丛书共5卷,包括中文版3卷、英文版2卷,内容为北京中轴线申报世界文化遗产文本、北京中轴线保护管理规划以及中轴线各遗产构成要素数百幅建筑测绘图。作为一部加强文化遗产保护传承、总结北京中轴线申遗优秀成果经验的权威著作,该丛书具有非常高的历史、人文和科研价值。大中小学校、首都图书馆、社区书店、遗产管理代表、留学生代表在活动现场接受了赠书。

《世界文化遗产——北京中轴线》特种邮票启动发行,中国邮政公司向首都博物馆赠001号特种邮票。这是北京中轴线成为世界遗产后首次发布特种邮票,共1套5枚,分别呈现了钟鼓楼、景山、故宫、天安门、正阳门、永定门等多处中轴线遗产点位。邮票设计采用中轴对称的构图布局,融合传统青绿重彩的意韵,展现出北京中轴线建筑之美。

北京中轴线是北京老城的灵魂和脊梁,是北京城历史文脉的重要载体,是体现中华文明突出特性的重要标识,其15处遗产构成要素中有12处座落在东城区,是东城作为全国文化中心核心承载区的魅力所在、资源所在,也是东城区文化发展优势所在。自2024年7月27日北京中轴线申遗成功一年来,东城区深入贯彻习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作重要指示精神,匠心做好“后半篇文章”,让这条承载中华文明的历史轴线焕发时代新韵。

北京中轴线成功列入《世界遗产名录》一周年之际,7月27日,由中共北京市委宣传部、北京市文物局指导,东城区委、区政府承办的“北京中轴线申遗成功一周年永定门分会场活动暨世界文化遗产碑揭幕仪式”在永定门南广场同步举行。

活动现场,永定门南广场化身“文化会客厅”。在主持人的带领下,现场观众共同回顾了中轴线申遗历程及保护成果,东城区和西城区代表携手为世界文化遗产碑揭幕,标志着北京中轴线保护和利用将迈向新的发展阶段。

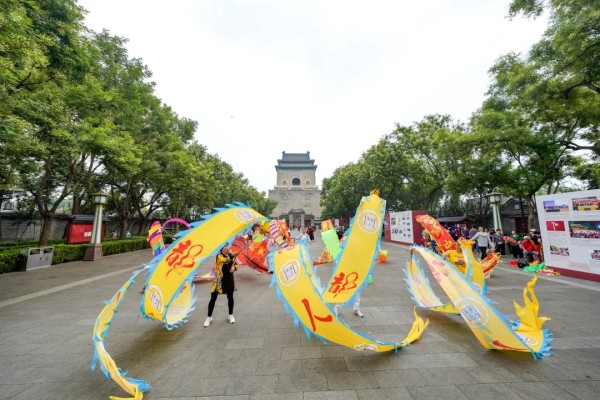

热闹的舞狮表演随之登场,静静伫立的中轴线地标和狮子的灵动身姿遥相呼应,巧妙诠释了中轴线的“活态传承”理念。在喜庆的锣鼓表演中,景泰蓝、内画鼻烟壶、堂前燕毽子、盛锡福等非遗项目和非遗产品亮相现场,与观众零距离互动。

记者了解到,永定门城楼始建于1553年,是明嘉靖时期随着北京老城外城城墙的建设而形成的。作为外城的正南门,这座城门是明清两代城市防御体系的重要组成部分,它的建成标志着北京中轴线由明北京内城延伸至外城,最终形成完整的7.8公里。在功能传统上,永定门作为明清外城南门的标识,见证了传统城市的管理方式;在规划格局上,以永定门城楼的形象标识出了北京中轴线南端点的位置,是眺望北京中轴线南段景观的重要景观视点。

下一步,东城区将深入挖掘永定门的文化内涵和历史价值,提升活化利用和对公众长期开放的能力。统筹考虑城楼、南北广场以及永定门公园的综合利用,以科技带动运营降本增效,拓展活化利用途径,不断强化公众对中轴线文化遗产的关注与热爱。

扫一扫在手机上打开页面