从授时共序到共治共享的基层新篇

“作为一名在北京中轴线旁生活了40年、工作了19年的‘东城社工’,这一年,我深感自豪,同时也自觉身上的责任感、使命感更重。”谈及北京中轴线申遗成功一年来的变化时,安定门街道钟楼湾社区党委书记、居委会主任申海雁如是说。

申海雁所工作的钟楼湾社区,因“合抱钟鼓楼”的独特地理形态得名。当清晨的曙光拂过古老的建筑,一曲曲“钟鼓佳音”也在这里奏响——以北京中轴线申遗为契机腾退的钟楼湾胡同90号变身“胡同议事”空间,由居民担任“主角”的议事协商活动不断开展;依托北京中轴线沿线及周边文化遗产点位,社区邀请居民中的大学生、中小学生文化爱好者,打造了一支“老中青少”全链条文化志愿讲解员队伍。

一年来,钟楼湾社区在原有党建品牌“钟鼓佳音”的基础上,进一步细化并擦亮“钟鼓佳音—和合议事厅”“钟鼓佳音—云上博物馆”等子品牌,以文化遗产为内核,通过“文化赋能+民生服务”双轮驱动,探索“空间修复—民生嵌入—文化再生”的模式,将文化遗产保护嵌入社区生命肌理、地区文化特色与服务需求紧密融合,实现了“让文物活起来”与“让社区兴起来”的双向奔赴。

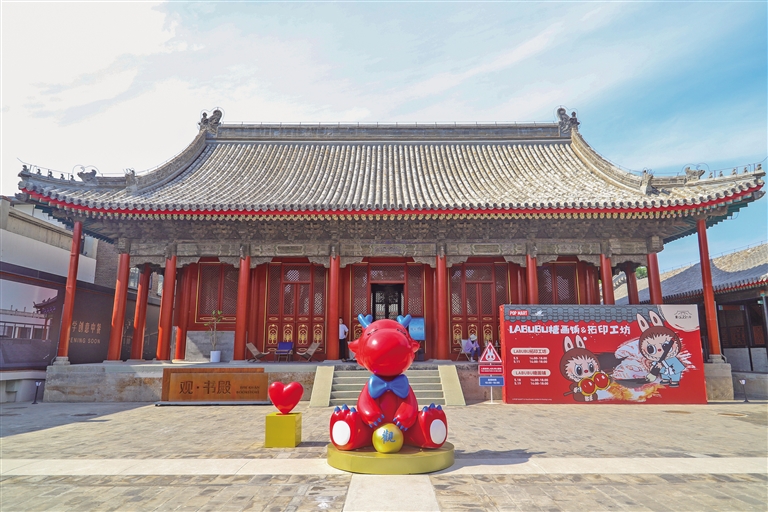

北京中轴线北延200米的观中・中轴线在地文化博物馆内,“彼时此刻”浪琴表祖鲁时间1925体验展刚刚落下帷幕。作为由宏恩观活化而来的新型城市文化空间、根植于北京中轴线的文化地标,这座承载着700余年时空智慧的场域,为此次百年时计庆典提供了独特的历史背景。

“北京中轴线申遗成功极大提升了全社会对相关区域历史文化价值的关注与认可,也为观中带来了更广泛的公共文化合作机会与文化传播平台。”观中主理人陈雪介绍道,过去的一年,观中从“古建保护”迈向“文化运营”的新阶段,内容供给更丰富、品牌影响力更大、社区共建更深入。700余场活动涵盖公共传播、文化论坛、艺术展演、国际交流等多个维度,形成全业态文化运营模式。未来,观中将围绕数字中轴计划、中轴IP共创计划、中轴线青年共建计划等,持续探索“在地文化传承+活化创新表达”的可能性。

更阑人静,当家家户户告别白日的喧嚣,居民范来友却拿上一把手电走出家门,与另外三名老街坊王廷玉、张荫溪、赵建中迎来一天中最为忙碌的时刻。这支由4人组成的夜巡队,在维护胡同平房院秩序和谐稳定方面发挥着重要作用。随着北京中轴线申遗成功,4人也成为社区“钟鼓佳音—守护中轴线”志愿服务队成员,自发担起了守护家门口文化遗产的责任。“生于钟鼓楼下、长于钟鼓楼下,钟鼓楼周边的事儿就是自己的‘家事儿’,保护周边的建筑、文物,我们义不容辞。”范来友说。

晨钟暮鼓七百年,钟鼓楼的报时声曾是老北京人生活的标尺。迈入新时代,其“授时以序天下”的古老智慧被重新唤醒。北京中轴线申遗成功后,安定门街道将“时间”概念引入社会治理,推出“甜葡萄时间银行”项目,以“志愿时长储蓄—资源向善汇聚—集体福利增值—公益资源反哺”的闭环设计为核心,通过发起志愿行动、打造积分平台、开展志愿礼遇,构建“文化传承+互助服务+家园共建+文明养成”四位一体的志愿服务生态体系,深化“向上向善”的共商共建共治共享格局。

“甜葡萄时间银行”,以钟鼓为鉴,将“时间”铸成新的社区“货币”:不再用鼓声划分昼夜时辰,而以志愿服务重构人情温度;不再以钟鸣号令百官上朝,却让积分兑换激活邻里互助、让“时间”重新成为联结人心的绳索。这里存储着少年教老人解锁智能手机的耐心、记录着外卖员顺路排查消防隐患的敏锐、累积着长者守护胡同的温暖脚步,这些细碎光阴,也将汇成流淌在胡同肌理的新秩序。

“文化遗产作为中华民族的精神命脉,其蕴含的价值理念和道德规范为现代社会治理提供了丰富的思想资源。”安定门街道相关负责人表示,一年来,街道进一步挖掘北京中轴线及其沿线文化遗产点位的多重价值,通过创造性转化和创新性发展,实现了文化遗产保护与基层治理效能的“双向奔赴”,不仅是对历史文脉的追寻,更是以文化赋能社会治理的生动实践,为基层治理现代化注入持久的精神动能与创新活力。

文化浸润与宾朋常往的人文新境

北京中轴线申遗成功一周年之际,这条承载中华文明的7.8公里轴线正焕发夺目光彩。作为中轴线上拥有600余年历史的前门大街,正以文化为魂、科技为翼,在老字号的守正创新与国潮的蓬勃生长中,悄然完成从传统商业街到文化会客厅的华丽转身。青石板路上人潮涌动,2024年全年前门商圈实现销售19.7亿元,同比增长2.1%,客流3238.9万人次,同比增长17.5%;今年上半年日均客流近10万人次,较2024年同期增幅20%——这组数据,正是“新前门”魅力的生动注脚。

当老字号遇见新表达,传统市井气有了新滋味。今年“五一”,全聚德前门店全新升级的“望天儿”主题餐厅成了网红打卡地。以老北京俚语为灵感,餐厅将中轴线景观与露台餐饮相融,“城楼对望”的独特视野里,特色套餐暗藏的京味俚语典故,让食客在觥筹交错间触摸皇城根下的生活肌理。这种“让传统生活方式可感可及”的创新,在前门并非个例。

如果说老字号的焕新是让传统“活在当下”,非遗技艺的活化则让中轴线文化有了可触摸的载体。走进朱炳仁中轴线艺术馆,中轴华表摆件、文昌塔、聚宝盆等铜制文创陈列有序,“文印区”“财运区”的划分暗藏文化巧思。自去年落地以来,这里不仅展示铜艺之美,更开放铜画手工体验,暑假高峰时日接待超100组体验者。当游客亲手敲打铜片,中轴线的历史脉络便随着金属的温度,悄悄融入指尖。

历史的回响不仅在匠心手作中流淌,更在考古现场的泥土里苏醒。正阳门箭楼南侧的考古方舱内,一尊明代镇水兽静静盘踞在探坑中——这尊从明代地层出土的神兽,为复原正阳桥提供了精准坐标,与瓮城、箭楼共同补全了中轴线南端的历史序列。方舱以“神兽Cube”为名,不仅陈列着镇水兽与桥体遗存,更通过《康熙南巡图》复制品重现清代正阳桥的繁华。自今年1月开放以来,这里已成连接古今的“活态课堂”:游客凝视神兽残痕时,能在文创产品中看见“神兽IP”的现代表达;解读桥体遗存时,可在互动装置里读懂中轴线的空间密码。

当考古方舱用固态遗存锚定历史坐标,科技则以动态沉浸让时光倒流。前门之夜科技体验馆内,游客佩戴VR眼镜便能穿越千年:在9D互动特效中,“唐风燃灯大典”的竹筏漂流里,体感座椅的震动与水雾喷洒带来逼真沉浸;《游龙追月》国潮剧场中,LBE全感虚拟现实技术将空间定位误差控制在1厘米内,让玩家在“唐风实景+真人演绎”中,既触摸老北京神话,又亲历前门历史场景。科技的魔力,让“走进历史”从想象变成了可感知的现实。

前门作为文化会客厅,既承载着游客对历史的向往,也守护着居民的日常烟火。草厂社区的小院里,“小院TALK”正让商户与居民围坐议事——文华东方酒店入驻后,空调外机噪音、车辆摆放等问题通过协商机制逐一化解。这种“小院议事厅”的升级模式,让商业繁华与社区宁静和谐共生,为“文化会客厅”注入了温暖的民生底色。

如今的前门大街,日均10万人次的客流里,既有寻味京韵的老街坊,也有携“前门礼物”的国际游客;既有在考古方舱凝视镇水兽的历史爱好者,也有在VR世界尖叫的年轻群体。从老字号的餐桌到非遗工坊的铜屑,从考古方舱的探坑到科技体验馆的光影,从社区小院的商谈至文创货架的巧思,前门正以多元姿态诠释着“文化会客厅”的内涵:它让600年岁月变得可感,也是传统文化创新的舞台,更是连接古今、对话世界的窗口。这条中轴线畔的“新前门”,正以古韵与新风的交响,向世界诉说着中国传统文化的永恒魅力与时代活力。

历史印迹与人间烟火共酿的生活新意

北京中轴线申遗成功一年以来,天坛街道将文化遗产的守护与百姓的日常生活深度融合,以极具“老北京范儿”的烟火气书写申遗成功“后半篇文章”。从社区治理的焕新升级到智能回收的绿色实践,从铜锅涮肉的香气到志愿讲解的耐心,天坛街道的每一天都在上演着传统与现代交融的生动故事。

站在金鱼池社区的小广场上,很难想象这里曾是老舍笔下“龙须沟”的所在地。“眼看着金鱼池一天比一天好,我们真是打心眼里高兴!”居民王叔叔已经在这里生活了50多年,望着眼前的健身器材和花坛,语气里满是感慨。如今的金鱼池,是北京首个数字化社区,灰墙黛瓦的楼栋间,智能快递柜与老槐树相映成趣。

今年的金鱼池社区节上,一段视频短片回顾了金鱼池的时代巨变,引得台下阵阵掌声,社区的便民市集、金鱼放生等活动也深受居民们的喜爱。这已经是金鱼池回迁纪念活动举办的第22个年头,这场一年一度的文化盛宴也成了凝聚居民情感的精神纽带。

民生改善的脚步从未停歇。街道创新引入片区式物业管理,以永内东街西里为试点,计划于年底前逐步覆盖15个小区、2000余户居民。家住永内东街西里小区4号楼的王阿姨指着新安装的智能门禁说:“以前楼道堆满杂物,现在有物业巡逻,安全又干净。”与此同时,垃圾分类的“绿色革命”悄然展开。金鱼池周边小区的7台智能回收箱日均可吸纳600公斤可回收物,曾经的废品占道角落蜕变为整洁的环保站点。居民扫码投递、微信现金兑换,连孩子都抢着参与。“下楼就能为环保出力,方便又有意义!”居民们纷纷点赞。

中轴线的“面子”也愈发清亮。天坛南门的架空线被捋得整整齐齐,亮出南门御道,打通祈年殿的视野视廊;西门增设休憩广场,提升游客体验;北门整治停车乱象,改善周边交通情况。天坛公园作为北京市客流量较高的景区,服务管理也走在前列。每逢重要节假日期间,执法队员们更是全员在岗,从早上7点到晚上10点,巡查燃气安全、劝导占道经营,周边的商户都支持:“环境好了,生意也顺了。”

走在天坛街道,烟火气总是扑面而来。便宜坊的烤鸭飘出阵阵香气,老师傅正给刚出炉的鸭子片皮,旁边桌的年轻人举着手机记录打卡;南门涮肉店里蒸汽氤氲,食客们围坐铜锅前大快朵颐;天坛北门附近的咖啡店里,“豆汁儿dirty”成了新宠,穿汉服的姑娘抿了一口,笑着说:“既有老北京的酸,又有咖啡的苦,挺奇妙!”而尹三豆汁店门前,大爷们端着碗喝得舒坦,偶尔有人指着墙上的老照片聊起:“这地界儿没变,就是更干净了,来的年轻人也多了。”这里有正宗的“老北京范儿”,各式老字号既是游客的必访地,更是街坊的生活日常。

这份烟火气里,藏着居民与中轴线最亲的缘分,文化传承的种子早已深植于百姓生活。天刚蒙蒙亮,天坛公园就热闹起来:打太极的大爷招式行云流水,踢毽子的阿姨们笑声爽朗,晨跑的年轻人们则戴着耳机匆匆而过。每到周末,西门小广场总是人潮涌动,“琴之声”民乐团的表演吸引了不少游客驻足欣赏。公园的义务志愿讲解团中也有着周边居民的身影,“咱住这儿的人,就得把这些宝贝说给更多人听。”近年来,为了让传统文化浸润民心,天坛街道组织开展了惠民演出、公益讲堂、中轴线骑行等一系列群众文化活动,致力于非遗文化的保护、传承和发展。

夕阳西下,祈年殿的金顶镀着霞光,北门的路灯亮了起来。老街坊们搬着小马扎在胡同口聊天,游客们举着相机拍夜景,智能回收箱的屏幕闪着柔和的光亮。中轴线申遗成功一周年,天坛街道让古老的历史遗产在烟火气里活起来,在柴米油盐中扎下根。在这里,中轴线不仅是享誉世界的文化轴线,更是居民日常的生活脉络,是清晨公园里的太极剑,是胡同里飘出的豆汁香,是老人们口中那些讲不完的故事。

民生铺路·文化焕新·科创点睛的发展新卷

清晨,永定门城楼的轮廓在朝霞中渐渐清晰,永定门南广场上已有晨练的居民舒展筋骨。一年来,作为北京中轴线南段重要承载地的永外街道,正以民生为基、文化为魂、科创为翼,奋力书写发展新卷。

望坛新苑的电梯里,邻里间的寒暄带着掩饰不住的喜悦。“住了大半辈子平房,现在家里有暖气、有电梯,下楼就是小公园,住得真是踏实、舒心。”孙莉周已经在永外街道住了60多年,她的感慨也道出了5700余户望坛居民的心声。2024年12月,作为北京核心区体量最大的棚改项目,望坛回迁工作圆满收官,曾经的棚户区变身规划齐整的新社区,配套的商业设施正加紧建设,超市、药店、社区食堂陆续开门迎客。而相隔不远的宝华里,也将在今年8月迎来首批回迁居民。“盼了这么多年,终于能住进新房了!”老住户的期待,正是永外街道民生改善的缩影。

民生工作的触角不止于回迁社区。在革南2号院,斑驳的墙面换上了浅灰色新装,曾经坑洼的路面如今平整宽阔。傍晚时分,孩子们在新修建的全龄友好活动空间里追逐嬉戏,老人们坐在树荫下的长椅上拉家常。“以前路灯暗,晚上出门得打手电,现在路灯亮堂了,遛弯儿心里踏实。”过去这一年,永外街道打通了一条“卡脖子”的断头路,在施在建刘家窑路、望坛区域5条道路,完成了12个老旧小区的路面硬化和路灯改造,建成约1300平方米的“咏园”公园,让居民出门500米就能见绿、能休憩。站在革新南路的高点望去,昔日的“南城印象”正被错落的绿地、整洁的街巷和崭新的楼宇重新定义。

周末的龙顺成文创园里,孩子们正跟着非遗传承人学习榫卯技艺。这家百年老字号如今不仅是京作硬木家具的守护者,人气颇高的甜品店、咖啡店等“网红”品牌的入驻也让传统文化“活”在了年轻人的日常里。同样“出圈”的还有北京市珐琅厂,与老舍茶馆合作开设的景泰蓝制作、茶艺体验课程单日吸引超500人次参与。大磨坊文创园的粮食博物馆里,孩子们通过互动展览了解“一粒米的旅程”;永定门南广场更是成了文化活动的“大舞台”,从社区邻里节到夜跑、夜骑爱好者的集结地,再到即将亮相的北京时装周秀场,中轴线的“南起点”正不断焕发新生。街道通过“非遗在社区”、老字号联名等创新形式,让文化遗产从“可看”变得“可玩”“可感”。而燕墩公园、永定门城楼的活化利用,更让历史建筑成了居民休闲的“城市客厅”。

夜幕降临,永外数字科技产业园依然灯火通明。国网数科的工程师们正在调试电网数字化管理系统。“看中了中轴线的文化吸引力和区域发展潜力,我们把核心团队都搬到了这儿。”企业负责人介绍道。近年来,像国网数科这样的科创企业纷纷落户永外:城建智控的智慧轨道交通解决方案、隆瑞三优的新能源充电网络、人天通信的5G技术……这片紧邻中轴线南段的数字产业高地托起东城区“科创金三角”的南部支点。

这片热土的吸引力还在持续释放。北京区域小米最大的代理经销商怡科世纪将新成立的2家子公司落在永外,“街道帮我们顺利解决了注册、办税的一系列手续,这儿的营商环境和发展前景,值得我们扎根。”目前,永外街道129万平方米的产业空间里,14处重点园区和楼宇正加速“提质增效”,未来都将纳入中关村东城园,享受政策红利。

当回迁居民的窗户映出中轴夜色,当老字号的铜炉燃起新火,当科技企业的屏幕跳动着数据与代码,中轴线南端的故事正被续写得愈发精彩。

扫一扫在手机上打开页面