作为全国文化中心核心承载区,文化是东城区的最大特色、最大优势和最宝贵财富。在这里,7.8公里中轴线纵贯南北,天坛、地坛遥相呼应,故宫、天坛、大运河故道玉河段3处世界文化遗产坐落于此,名人故居和各地会馆荟萃,各类文保单位星罗棋布;在这里,古都文化、红色文化、京味文化、创新文化相互渗透、融合发展,传统与现代交织,历史文化传承与创意设计相辅相成……深厚的文化底蕴与首都“四个文化”集中融荣共生,让东城呈现文源深、文脉广、文气足、文运盛的恢弘气象。

故宫

天坛

大运河东城段玉河故道

近年来,东城区加速“崇文争先”,做实“六字文章”,全力加快建设国际一流和谐宜居的新时代首都核心区。在这片41.84平方千米的土地上,做好文化文明“敬”字文章,每天都演绎着城市蓬勃发展的生动故事,也创造着辉煌可期的老城新图景。

以文化城

唱好文脉传承主旋律

老城是中华文明源远流长、历久弥新的伟大见证,是北京建设世界文化名城、全国文化中心最重要的载体和根基。立足首都功能核心区定位,近年来,东城区坚决落实习近平总书记“老城不能再拆了”的要求和“留住乡愁”的嘱托,始终坚持“崇文争先”理念,以中轴线申遗为抓手,持续推进老城整体保护和有机更新,创新保护性修缮、恢复性修建、申请式退租等政策,深化历史文化街区特别是老城平房区城市更新,令老城绽放全新光彩。

坐落于北京城中轴线最南端的永定门,是明清时期从南部进出京城的通衢要道,堪称北京的“南大门”。穿过城门,沿青砖御道前行,仿佛踏入历史长河。御道上的石材用料、铺设方式和道路尺度都按老规矩复原。石板上的凹槽由人工一条条凿出,体现“修旧如旧”的匠心。顺着城楼往南的一片开阔地带,如今的永定门公园已成为周边居民休闲娱乐的场所。作为北京中轴线上的重要遗产点,中轴线南段御道的打通,不仅提升了南中轴线的整体景观风貌和环境,更吸引市民走进中轴线,了解这条世界上现存最长的城市中轴线。

中轴线是城市的灵魂和脊梁,是古代和现代北京城市空间的统领,中轴线申遗则成为推动老城保护和复兴的契机。东城区先后完成社稷坛、太庙、皇史宬等一批重点文物腾退,推动城市水系、历史建筑和传统四合院整体保护,守住老城文脉、肌理、底色和气质。

俯瞰中轴线

老城获得新的生命力,百姓生活也更上一层楼。东城区在注重老城保护的同时,持续改善人居环境和生活环境。一些老胡同不仅保留了京味儿,还大幅提升了居住品质。

秋高气爽,绿荫掩映下的东四六条处处透着京味儿,花影斑驳洒落青砖灰瓦之间。52岁的杨冬云在这里生活了30年,雅致娴静的胡同景致,有她的一份功劳。作为东四六条“花友汇”的一员,这些年,她亲眼见证这条普普通通的胡同风貌焕然一新,基础照明和无障碍设施逐步完善,“厕所革命”解决平房居民如厕这一难题,腾退空间的“见缝插绿”让整条胡同充满了勃勃生机。

焕然一新的东四六条胡同,讲述的是东城全面推进老城保护复兴的故事。东城区紧扣“两轴(长安街和中轴线)、一城(北京老城)、一环(沿二环路的文化景观环线)”的首都功能核心区骨架,深入推进“疏整促”,以文化雕刻城市,实现环境精致净美、城市舒朗宜居。

推动钟鼓楼紧邻地区综合整治,加快街巷治理向院落延伸,完成新一轮背街小巷环境精细化整治提升三年行动计划,推动东四、南锣等街区“慢下来、静下来”……东城区在扎实推进老城整体保护与复兴的进程中,走出了一条人居环境得到改善、历史风貌得到保护、公共环境得到提升、社区生态得到重塑的探索之路,传承了文脉、保障了民生、留住了乡愁,老城复兴的画卷愈加韵味悠长。

以文惠民

绘就首善幸福画卷

以文化人、培根铸魂,在全国文化中心建设的过程中,东城区始终把百姓的文化需求放在重要位置,让百姓的幸福感、获得感越来越足。

地处青年湖畔的阅想书店脱胎于“化工书店”,成立至今已有30余年,经过重装改造后,店内咖啡香、绿植美、书籍新。这里的书可买、可借、可阅览,新书分享会、亲子阅读会周周皆有,融图书馆、书店、出版社为一体的沉浸式阅读体验,引来了越来越多的社区居民。

对每一位生活在东城的居民而言,在身边找到这样一家独具特色的实体书店都不是难事。它们一改往日的单一模样,变身市民家门口的“文化客厅”,有的致力于传播“慢教育”,通过举办夏令营等活动引导孩子将知识与实践相结合;有的主动和社区对接,沟通了解诉求为居民提供定制化服务;有的设置专门图书馆区域,让书店与图书馆“破壁”共存……

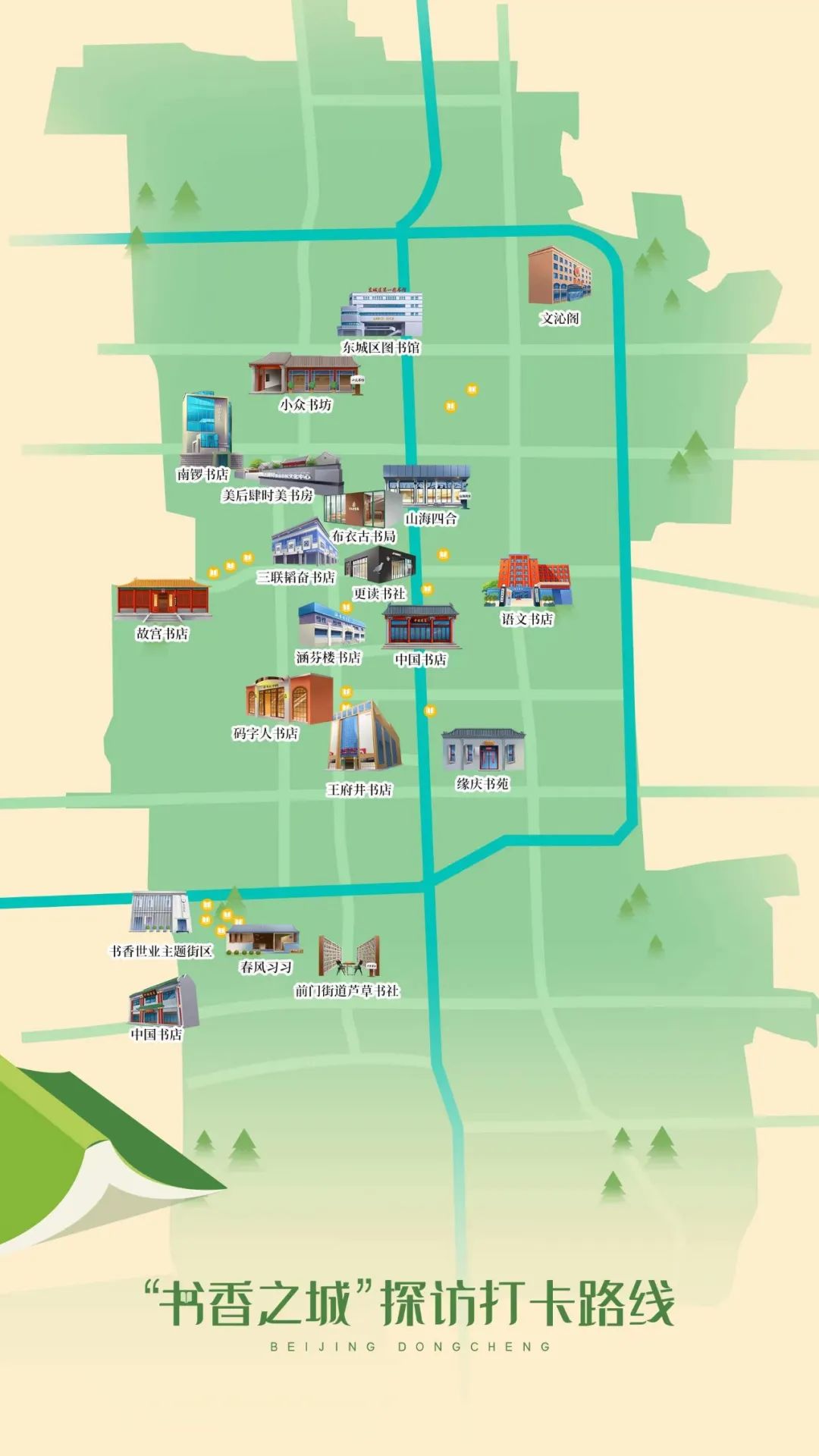

书店的经营者不断在尝试新发展模式,满足消费者多元需求,政策扶持则为书店的创新发展送去了“及时雨”。2021年,东城区出台了全市首个引导支持实体书店进商场、进楼宇、进社区、进园区的“四进”政策。今年,东城区又推出了五条“书香之城”探访打卡路线,将散落在东城区各个空间的书店串联集合起来,形成一部书店探访指南,吸引广大市民探索挖掘身边的美学场所与阅读空间。而特色书店的打造、书香世业的呈现、实体书店发展联盟的成立,更让“书香东城”光彩照人。书店,正逐渐成为东城高质量发展的文化地标。

文化的力量在于“百姓日用而不觉”。随着人民群众生活水平的日益提升,市民群众精神文化需求愈发呈现多层次、多样化的特点。如何进一步丰富胡同的文化内涵?如何建设、运营让周边群众受益的公共文化设施?如何满足群众多样化的文化需要?东城区进行了一系列的探索——

放大文化品牌效应,打造创新策源新高地。通过做大做强“大戏东望”“会馆有戏”等文化品牌活动,全面提升区域文化品牌知名度、影响力。依托区、街道、社区三级网络,形成“一街一品,一社一特”的文化活动格局。

深化文化合作内涵,扩大公共文化服务外延。把握当下的时尚理念和流行趋势,加快推动王府井、前门、隆福寺等商业街品质化发展,植入高品质文化设施、文化景观、文化项目、文化业态,促进周边公共文化服务品质提升。

加大文化领域改革,公共文化服务体系更加健全。实施“1+6”公共文化设施社会化运营全过程管理,在全市率先建成覆盖均匀、便捷高效的“10分钟公共文化服务圈”,有力地保障了“七有”“五性”民生需求。

融合多元文化业态,打造文商旅体新场域。深度挖掘文化资源并进行多点联动,营造多样化应用场景,倡导新业态,打造高品质的“文化IP”,提升街区整体文化体验,营造古都文明与现代文化共融风采的新场域。

以文化城,润物无声。在东城,文化发展实现精耕细作,公共文化品质逐步提高,文化服务半径与人们的生活圈有效协调,各类文化载体不断释放出丰厚的文化养分,深深滋养着城市的每一寸空间、浸润每个人的心灵。

以文兴业

奏响创新发展时代强音

作为全国文化中心建设的核心承载区,近年来,东城区坚持“崇文争先”理念,持续推动文化领域扩大开放,取得了显著成效。立足“一主三副”文化产业格局,东城区以科技赋能、以金融加速,不断培育“文化+”新模式新业态,持续将文化“软实力”转化为现实生产力、城市“硬实力”。

故宫、王府井、隆福寺,这个在东城版图上构成三角形的区域,正在构建“文化金三角”。约1.5公里半径范围内,既可领略故宫的皇家风范,也可到国际化消费地标王府井“买买买”,还可到世界级文化艺术消费目的地——隆福寺享受“文化盛宴”,“文化金三角”让人们在古都文明与现代文化的交相辉映中尽享美好。

漫步隆福寺街区,很难想象那些没有围墙、复古时尚的建筑曾是商场仓库、食堂、配电楼,隆福大厦顶层四合院,红墙、黄瓦、绿松尽显皇家气派。立足“传统与现代文化交相辉映、中华与世界文明协调共融的世界级文化艺术消费目的地”的定位,隆福寺在沉寂多年后,变身京城最有流量的艺术网红打卡地之一。

文化产业的高歌猛进,显示了改革释放的活力,隆福寺的发展复兴只是东城区“文化强区”步伐的一个小小缩影。近年来,东城区着力建设国家文化和科技融合示范基地、国家文化与金融合作示范区、国家文化和旅游消费试点城市、国家文化出口基地,持续激发文化发展动能。

文化与金融互联互补、互生互促,构成了东城区经济社会高质量发展的重要支撑。以融合推动高质量发展,为致力于在新场景、新业态、新消费、新动能发展浪潮中成长的文化、金融、科技企业带来更多“东城机遇”。经过多年培育,文化产业的璀璨群星从这里冉冉升起:在东城起步的锋尚世纪传媒有限公司运用世界前沿科技做出的灯光作品走遍国际盛会,光线传媒旗下彩条屋出品的原创动画电影成为现象级国漫,中国出版集团、中国教育出版集团和保利文化集团入选全国文化企业30强……

东城区以“城市针灸”方式推动“胡同里的创意工厂”空间拓展及升级改造,随形就势打造产业类聚的“文巷”。2021年,东城区文化产业累计实现收入1436.3亿元,同比增长11.9%,文化产业收入规模和增速位居全市前列。今年,首届北京文化论坛落户东城,第29届大学生电影节精彩呈现,为东城的文化发展注入新的理论动力和实践活力,也为东城带来更为深远悠长的文化影响。

奋进新征程,东城区将继续做好文化文明“敬”字文章,推动文化影响力提升,确保软实力和硬实力相得益彰,营造崇文尚礼的城市新风。把“文化+”作为重要引擎,推动文化产业创新融合发展。充分发挥文化的牵引和支撑作用,努力探索文化引领城市发展的创新实践,围绕科技赋能、金融加速、消费促进、贸易扩容等优势领域,培育新兴文化产业增长极,打造精彩纷呈的文化体验新场景,让群众深入感受古都文脉与现代生活交汇交融的创新魅力,在这片文脉绵延、文化繁荣、文明灿烂、文人荟萃的土地上,向着建设文化强国的复兴伟业,迈出更加坚实的步伐。

扫一扫在手机上打开页面