为迎接党的二十大胜利召开,东城融媒以“奋进新征程 建功新时代”为主题,精心策划推出《我们的新时代》系列融媒报道。通过《古都新韵》《中轴新生》《老街新颜》《大戏新腔》《生活新风》五集专题片,聚焦时代之变、东城之变,全面反映东城区加速“崇文争先”,做实“六字文章”,实施“六力提升”,奋力为新时代首都发展贡献的东城力量,充分展示东城人不断增强的获得感、幸福感和安全感。

如今漫步在东城的大街小巷,天高云淡,绿意悠然,百花争艳,和谐温馨。未来可期,东城这幅壮美的人间画卷正在以崭新的姿态徐徐展开。今天,我们为您播出系列融媒报道第二集《中轴新生》。

每座城市都有自己独特的历史印记,对于北京来说最能见证城市变迁的莫过于这条纵贯南北的中轴线了。北京中轴线全长约7.8公里,南起永定门,北至钟鼓楼。历经700余年的风雨,是现存世界上最完整,也是最长的一条古代城市轴线。它不仅是北京城的空间规划之轴和文化之轴,更是北京城的灵魂线、生命线。

本期《中轴新生》就让我们从中轴线的南端点永定门出发,一路向北,沿着历史文脉,欣赏古都风韵,感受新时代壮美中轴的无限魅力。

永定门城楼坐落在北京城中轴线的最南端,始建于明嘉靖三十二年(1553年),是北京城市中轴线的起点,是老北京外城最大的一座城门。

如今我们看到的永定门是2004年根据乾隆年间式样,根据民国时期的测绘资料重新复建的。城楼采用重檐歇山三滴水楼阁样式,城楼门洞上方楷书的永定门三个字也是仿制明代的原配石匾雕刻而成。寓意“永远安定”的永定门,在人们的期盼下重焕生机。

永定门广场上的御道遗存2021年被列为市级文物保护单位,经全方位保护拆掉原有玻璃罩后面向公众亮相,也让中轴线的文物展示又向前迈了一步。

近年来,东城区大力推进中轴线申遗综合整治工程,重塑老城壮美空间秩序。先后完成了社稷坛、太庙、天坛公园、皇史宬等33处中轴线重要遗产点的住户腾退,同时建立文物腾退工作体系,以中轴线申遗为契机,积极开展文物腾退修缮工作。

从永定门御道一路向北,我们来到了正阳门,脚下所走的这条路就是当年皇帝去天坛、先农坛的必经御道。正阳门俗称“前门楼子”,是明清两代北京内城的正南门。如今正阳门依然保留着城楼、箭楼两部分,位于北京中轴线上天安门广场的最南端。

东城目前辖区内有不可移动文物357项374处。近年来,严格按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”方针,着力加大对文物保护与利用的工作力度,一手抓保护,一手抓传承利用。

为了进一步推进北京中轴线申遗工作,2021年正阳门箭楼以最少干预为原则进行了古建修缮。同时,东城区还配合市级部门完成正阳桥遗址考古一期工程,出土了正阳桥东南角镇水兽石刻一方,为北京中轴线的真实性提供更多的历史佐证。

2022年6月24日,完成前门旅游集散中心外迁腾退,路面和人行道恢复了原有功能,重新亮出“月亮湾”的完整大气,进一步彰显了古都风貌。

如今的前门大街作为商业步行街,入选了第一批国家级夜市文化和旅游消费集聚区,成为集老字号美食、会馆文化、梨园文化、民俗文化于一体的展示古都文化、京商文化的重要窗口。

纵观整条中轴线上的建筑,有高有低,起伏呼应,色彩斑斓,像一首首凝固的诗,像一个个跳动的音符,演绎出一曲华美的乐章。

在北京城中轴线的最北端,屹立着古老的钟鼓楼。钟鼓楼是元明清三代都城的报时中心,“暮鼓晨钟”象征着国泰民安。

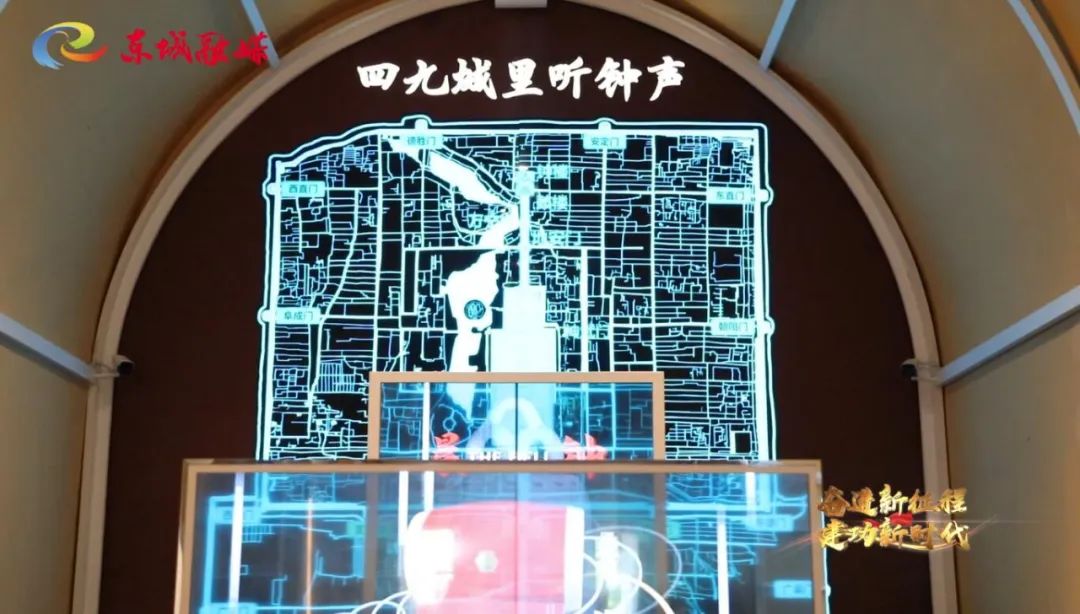

如今,展陈提升后的鼓楼一层大厅变身为多媒体的沉浸式互动体验展厅。在这里,我们可以听一听时间的声音,沉浸式地感受“时间的故事”,更近距离地了解钟鼓楼的报时文化。

文物,见证着千百年来的历史沧桑,它们不曾言语,却是历史最真实的记录者;老城,流淌着无数市井百姓辛苦劳作的汗水,它不曾移动,却是时代变迁中最忠诚的守护者。

近年来,东城区不断推进老城保护复兴、文物腾退修缮、街区整治提升和风貌管控,努力实现古都风貌保护与民生改善的有机结合,使壮美中轴得以新生,令古都文脉得以传承,让百姓生活更加安居乐业。今天,我们正以昂扬的姿态步入一个崭新的时代,将共同成为这个伟大时代的见证者。

扫一扫在手机上打开页面