在北京前门外有一条叫廊房头条的胡同,现在虽然看上去和其它胡同没什么两样,但清末民初的时候,这里却是有名的“灯笼街”,胡同两旁排列着文盛斋、华美斋、美珍隆、秀珍斋等十几家专门制作和经营宫灯的灯笼铺。北京城里和那些外省的人想要灯笼,都要到这里来办货。

宫灯以前是皇家用品。明代永乐年间,皇帝迁都北京。修建故宫时,征调了全国各地技艺精湛的能工巧匠,为宫廷制造灯具。皇家御用,使制灯这一古老的传统工艺大放异彩。在故宫里至今还留存着大量造型各异、制作精美的木制宫灯。

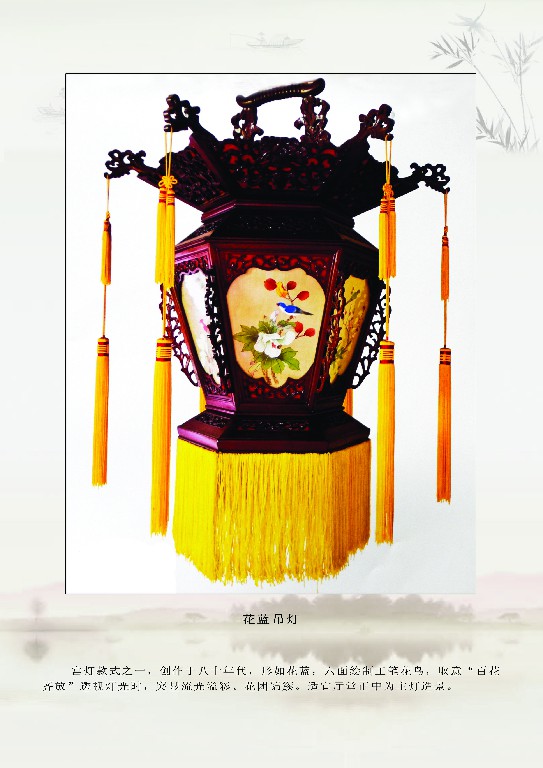

宫灯既是一种照明用具,又是建筑上的装饰艺术品。根据使用方式的不同,分为室内和室外两大类。用于室内的有悬挂于室内顶棚的带珠穗流苏的挂灯,置于桌案上的玲珑秀丽的座灯,长柄有座直立地上可以移动的戳灯;用于室外的有悬挂于大门口的庄重大方的风灯,便于手持移动的把灯,引路照明的提灯,还有各式各样的壁灯。

清朝末年,皇家的宫灯制作技艺传入民间。在电力照明尚未普及的年代,既有使用价值又有装饰美化作用的宫灯,受到人们的青睐与喜爱。很多商人和有钱的人家,都以能拥有这种曾经为皇家拥有的灯具为荣。一些当年为皇家服务的工匠或自己开店,或投身商家,开始为民间制灯。廊房头条的灯笼街就是这时候形成的。以文盛斋为首的灯笼铺,买卖都十分兴隆。1915年,文盛斋制作的宫灯参加巴拿马万国博览会展出,获得了金奖,更加名声远扬。

传统的六方宫灯因有六个对称的面而得名,其造型和结构是从明清两代流传下来的,具有一定的规格。宫灯的制作过程比较复杂,全部制作工艺完成大概有近百道工序。其间除大块木料的处理用机械加工外,其他工序全部是手工完成,尤其灯架与灯扇之间的榫卯连接是北京宫灯的制作特点,也是宫灯的手工艺价值之所在。

北京木制宫灯艺术,以其华美的生活装饰性、多彩的视觉欣赏性和照明上的实用性,在异彩纷呈的中华民族艺术宝库中占有一席之地。

天安门城楼上,颐和园中,还有北京很多著名的宾馆饭店,如:北京饭店、北海仿膳饭庄、钓鱼台国宾馆等,都悬挂有北京市美术红灯厂制作的传统宫灯。北京市美术红灯厂还承接了日本天皇花园古建、前苏联的莫斯科北京饭店、扎伊尔议会大厦等国外客户特别订制的宫灯。这些造型各异、华美绚丽的系列宫灯,向世界展示了中国的古老技艺。

2008年,北京宫灯入选国家级非物质文化遗产名录。

2008年,马元良被命名为市级非遗项目代表性传承人。

2009年,赵树昌被命名为市级非遗项目代表性传承人。

2010年,郭燕青、翟玉良被命名为区级非遗项目代表性传承人。

扫一扫在手机上打开页面